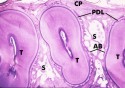

Abb. 116: Parallel zur Okklusionsebene verlaufender

Querschnitt durch die Oberkieferprämolarenregion. Erkennbar ist der eigentliche

Alveolarknochen (AB), der als eine kontinuierliche dünne Platte kompakten

Knochens jeden Zahn umgibt und von den Knochenbälkchen des benachbarten

spongiösen Knochens (S) gestützt wird. Der eigentliche Alveolarknochen

verschmilzt mit der kortikalen Platte (CP) des Alveolarfortsatzes und lässt sich

von dieser nicht mehr abgrenzen. Das Desmodont verankert den Zahn (T) am

Alveolarknochen.

Abb. 117:

Vergrößerte Ansicht der Abb. 116. Beachten Sie die Knochenbälkchen (BT), mit deren Hilfe die

dünne Alveolarknochenschicht (AB) gestützt wird. Die histologische Struktur des Alveolarknochens spiegelt die Remodellierung wider, die im Zusammenhang

mit der Mesialdrift der Zähne stattfindet. Während der normalen Funktion erleiden die Zähne approximal einen Substanzverlust. Um jedoch die engen interdentalen

Kontakte weiterhin aufrechtzuerhalten, neigen die Zähne dazu, sich in mesiale Richtung durch den Knochen zu bewegen.

Dies bedeutet, dass der mesial von einem Zahn befindliche Knochen resorbiert werden muss, um dem Zahn die

Bewegung zu ermöglichen. An dem Knochen, der sich distal des Zahnes befindet, wird dagegen neuer Knochen angelagert,

um die Breite des Desmodontalspalts konstant zu halten. In diesem Schnitt ist mesial links.

Abb. 117:

Vergrößerte Ansicht der Abb. 116. Beachten Sie die Knochenbälkchen (BT), mit deren Hilfe die

dünne Alveolarknochenschicht (AB) gestützt wird. Die histologische Struktur des Alveolarknochens spiegelt die Remodellierung wider, die im Zusammenhang

mit der Mesialdrift der Zähne stattfindet. Während der normalen Funktion erleiden die Zähne approximal einen Substanzverlust. Um jedoch die engen interdentalen

Kontakte weiterhin aufrechtzuerhalten, neigen die Zähne dazu, sich in mesiale Richtung durch den Knochen zu bewegen.

Dies bedeutet, dass der mesial von einem Zahn befindliche Knochen resorbiert werden muss, um dem Zahn die

Bewegung zu ermöglichen. An dem Knochen, der sich distal des Zahnes befindet, wird dagegen neuer Knochen angelagert,

um die Breite des Desmodontalspalts konstant zu halten. In diesem Schnitt ist mesial links.

Abb. 118:

Periapikales Röntgenbild einer Unterkieferseitenzahnregion. Das Röntgenbild ist die

summierte Darstellung aller zwischen der Strahlenquelle und dem Film befindlichen Strukturen.

Dichte Strukturen wie Zähne und Knochen erscheinen hell, wohingegen

nichtmineralisierte Gewebe dunkel imponieren. Die im Röntgenbild sichtbare

dünne, weiße Linie, die parallel zum Umriss der Zahnwurzeln verläuft, entspricht

dem eigentlichen Alveolarknochen. Der Terminus für diese im Röntgenbild sichtbare

Linie ist Lamina dura (LD). Der Desmodontalspalt (PDL) imponiert

als dunkle Linie zwischen der Lamina dura und der Wurzeloberfläche. Das

trabekuläre Muster des spongiösen Knochens (S) kann ebenfalls leicht erkannt

werden.

Abb. 118:

Periapikales Röntgenbild einer Unterkieferseitenzahnregion. Das Röntgenbild ist die

summierte Darstellung aller zwischen der Strahlenquelle und dem Film befindlichen Strukturen.

Dichte Strukturen wie Zähne und Knochen erscheinen hell, wohingegen

nichtmineralisierte Gewebe dunkel imponieren. Die im Röntgenbild sichtbare

dünne, weiße Linie, die parallel zum Umriss der Zahnwurzeln verläuft, entspricht

dem eigentlichen Alveolarknochen. Der Terminus für diese im Röntgenbild sichtbare

Linie ist Lamina dura (LD). Der Desmodontalspalt (PDL) imponiert

als dunkle Linie zwischen der Lamina dura und der Wurzeloberfläche. Das

trabekuläre Muster des spongiösen Knochens (S) kann ebenfalls leicht erkannt

werden.

Abb.

119 (Lindhe, J., 1983):

Knochen wird gebildet von Osteoblasten (OB), die im Periost, Endost und

Desmodont an Knochenbildungsoberflächen gefunden werden. Diese

spezialisierten Zellen stammen von weniger differenzierten Vorläuferzellen in der Nähe des Knochens ab.

Diese Zellen wiederum sind aus undifferenzierten ektomesenchymalen Zellen des Periosts,

Endosts und Desmodonts entstanden. Während der Knochenbildung werden Osteoblasten vollständig in Knochen

eingeschlossen und zu Osteozyten (OC) umgewandelt. Die Kammer, in der die Osteozyten gefangen sind, wird Lakune (= lacuna,

plur. lacunae) genannt. Über zytoplasmatische Fortsätze, die

durch schmale Knochenkanälchen oder canaliculi (C)

verlaufen, bleiben Osteozyten mit Osteoblasten und anderen Osteozyten verbunden (siehe Abb. 120).

Abb.

119 (Lindhe, J., 1983):

Knochen wird gebildet von Osteoblasten (OB), die im Periost, Endost und

Desmodont an Knochenbildungsoberflächen gefunden werden. Diese

spezialisierten Zellen stammen von weniger differenzierten Vorläuferzellen in der Nähe des Knochens ab.

Diese Zellen wiederum sind aus undifferenzierten ektomesenchymalen Zellen des Periosts,

Endosts und Desmodonts entstanden. Während der Knochenbildung werden Osteoblasten vollständig in Knochen

eingeschlossen und zu Osteozyten (OC) umgewandelt. Die Kammer, in der die Osteozyten gefangen sind, wird Lakune (= lacuna,

plur. lacunae) genannt. Über zytoplasmatische Fortsätze, die

durch schmale Knochenkanälchen oder canaliculi (C)

verlaufen, bleiben Osteozyten mit Osteoblasten und anderen Osteozyten verbunden (siehe Abb. 120).

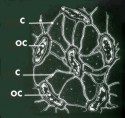

Abb. 120 (Lindhe, J., 1983): Schematische Darstellung

von Knochenkanälchen (C), die benachbarte, in ihren Lakunen befindliche Osteozyten

(OC) miteinander verbinden

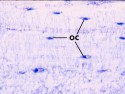

Abb. 121: Histologischer Schnitt durch kompakten Knochen. Die in ihren Lakunen

befindlichen Osteozyten (OC) sind über das gesamte Gewebe verteilt. In gefärbten

Schnitten wie diesem ist das dichte Netz von Knochenkanälchen, die benachbarte Lakunen miteinander verbinden, leicht

erkennbar.

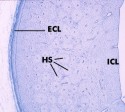

Abb. 122: Kortikale

Platte kompakten Knochens im Unterkiefer. Der Unterkiefer

ist von einer gut entwickelten Rinde kompakten Knochens umgeben. Der Hauptanteil des kompakten Knochens

besteht aus konzentrisch aufgebauten Knocheneinheiten, den Osteonen oder Haversschen

Systemen (HS). Jedes Osteon besitzt einen

zentralen Kanal, den Haversschen Kanal, der ein Blutgefäß beherbergt. Haverssche Kanäle sind miteinander und

der Rindenperipherie über Volkmannsche Kanäle, die senkrecht zu den Haversschen Kanälen verlaufen, verbunden. Die

äußeren und inneren Rindenschichten bestehen aus parallel verlaufenden Lamellen kompakten Knochens,

den äußeren (ECL) und den inneren Grundlamellen.

Der die Räume zwischen benachbarten Osteonen ausfüllende Knochen wird als

interstitieller Knochen bezeichnet.

Abb. 122: Kortikale

Platte kompakten Knochens im Unterkiefer. Der Unterkiefer

ist von einer gut entwickelten Rinde kompakten Knochens umgeben. Der Hauptanteil des kompakten Knochens

besteht aus konzentrisch aufgebauten Knocheneinheiten, den Osteonen oder Haversschen

Systemen (HS). Jedes Osteon besitzt einen

zentralen Kanal, den Haversschen Kanal, der ein Blutgefäß beherbergt. Haverssche Kanäle sind miteinander und

der Rindenperipherie über Volkmannsche Kanäle, die senkrecht zu den Haversschen Kanälen verlaufen, verbunden. Die

äußeren und inneren Rindenschichten bestehen aus parallel verlaufenden Lamellen kompakten Knochens,

den äußeren (ECL) und den inneren Grundlamellen.

Der die Räume zwischen benachbarten Osteonen ausfüllende Knochen wird als

interstitieller Knochen bezeichnet.

Abb. 123: Schnitt durch die äußeren Grundlamellen (ECL) und das Periost (P) einer Unterkieferrinde. Die kortikale Platte

unterliegt einer ständigen Remodellierung. Dunkelblau gefärbte Osteone (HS1) mit weiten Haversschen Kanälen

sind relativ jung, wohingegen die rosafarbenen Osteone (HS2) mit kleinen Haversschen Kanälen

reifer sind. Interstitieller Knochen (IB) füllt die Räume zwischen den Osteonen aus.