Zum gingivalen Epithel gehören das epitheliale Gewebe, das die Außenfläche der Gingiva überdeckt, das Epithel, das den gingivalen Sulkus auskleidet, sowie das Saumepithel (Abb. 9).

Abb. 9: (Schnitt mit freundlicher Genehmigung von Dr. H. E. Schroeder): Das gingivale

Epithel besteht aus 3 Anteilen: dem oralen

Gingivaepithel (OE), dem oralen

Sulkusepithel (SE) und dem Saumepithel (JE). Das

orale Gingivaepithel erstreckt sich von der mukogingivalen Grenzlinie bis zum

Zahnfleischrand. Es geht fließend in das orale Sulkusepithel über, das die

Seitenwand des gingivalen Sulkus auskleidet. Das Saumepithel bildet die

dentoepitheliale Verbindung apikal des Sulkus. Das koronale Ende des

Saumepithels bildet den Boden des gingivalen Sulkus und wird vom oralen

Sulkusepithel überlappt. Diese Epithelien unterscheiden sich voneinander in

ihrer Funktion und daher in einigen histologischen Merkmalen.

Abb. 9: (Schnitt mit freundlicher Genehmigung von Dr. H. E. Schroeder): Das gingivale

Epithel besteht aus 3 Anteilen: dem oralen

Gingivaepithel (OE), dem oralen

Sulkusepithel (SE) und dem Saumepithel (JE). Das

orale Gingivaepithel erstreckt sich von der mukogingivalen Grenzlinie bis zum

Zahnfleischrand. Es geht fließend in das orale Sulkusepithel über, das die

Seitenwand des gingivalen Sulkus auskleidet. Das Saumepithel bildet die

dentoepitheliale Verbindung apikal des Sulkus. Das koronale Ende des

Saumepithels bildet den Boden des gingivalen Sulkus und wird vom oralen

Sulkusepithel überlappt. Diese Epithelien unterscheiden sich voneinander in

ihrer Funktion und daher in einigen histologischen Merkmalen.

Es ist das mehrschichtige, schuppenartige keratinisierende Epithel, das die Gingiva vestibulär und

oral überzieht. Es erstreckt sich vom Zahnfleischrand bis zur mukogingivalen Grenzlinie (siehe Abb. 1).

Nur auf der palatinalen Seite geht es ohne eine deutliche Begrenzung in das

palatinale Epithel über (siehe Abb. 7).

Abb. 10: Das orale Gingivaepithel besteht aus einer Basalschicht (Stratum basale, SB), einer Stachelzellschicht (Stratum

spinosum, SS), einer Körnerschicht (Stratum granulosum, SG) und einer Hornschicht (Stratum

corneum, SC). Das orale Gingivaepithel dient vor allem dem Schutz

vor einer mechanischen Verletzung bei der Mastikation. Die Widerstandsfähigkeit gegen eine mechanische

Verletzung wird primär vermittelt durch die zahlreichen interzellulären Verbindungen, hauptsächlich Desmosomen,

die die Zellen fest zusammenhalten, und durch die Hornschicht. Die

Hornschicht und die relativ schmalen Interzellularspalten tragen

auch zu der vergleichsweise sehr geringen Permeabilität bei.

Abb. 11 (Karring, T. and Löe,

H., 1970): Das orale Gingivaepithel ist mit dem darunterliegenden Bindegewebe der Lamina propria durch eine unregelmäßige Grenzfläche verbunden. Diese Grenzfläche besteht aus

fingerartigen bindegewebigen Vorsprüngen der papillären Schicht (Pfeile, Abb. 11 A), die in Vertiefungen der Basalfläche des

Epithels hineinreichen. Diese Vertiefungen (Abb. 11 B) befinden sich zwischen den sich kreuzenden leistenartigen Epithelwällen, die die Basalfläche des Epithels bilden. Querschnitte

dieser leistenartigen Epithelwälle in histologischen Schnitten werden manchmal Rete pegs genannt.

Abb. 11 (Karring, T. and Löe,

H., 1970): Das orale Gingivaepithel ist mit dem darunterliegenden Bindegewebe der Lamina propria durch eine unregelmäßige Grenzfläche verbunden. Diese Grenzfläche besteht aus

fingerartigen bindegewebigen Vorsprüngen der papillären Schicht (Pfeile, Abb. 11 A), die in Vertiefungen der Basalfläche des

Epithels hineinreichen. Diese Vertiefungen (Abb. 11 B) befinden sich zwischen den sich kreuzenden leistenartigen Epithelwällen, die die Basalfläche des Epithels bilden. Querschnitte

dieser leistenartigen Epithelwälle in histologischen Schnitten werden manchmal Rete pegs genannt.

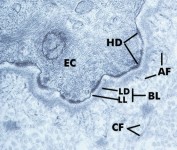

Abb. 12: Transmissionselektronenmikroskopische Abbildung der Verbindung

zwischen einer Basalzelle des oralen Gingivaepithels und dem darunterliegenden Bindegewebe der Lamina

propria.  Die Epithelzelle (EC) enthält weithin verstreut zytoplasmatische Filamente, die auch Tonofilamente genannt

werden.

Die Epithelzelle (EC) enthält weithin verstreut zytoplasmatische Filamente, die auch Tonofilamente genannt

werden.

Die Epithelzellmembran, die sich gegenüber der Lamina propria befindet, ist mit zahlreichen Hemidesmosomen (HD) übersät und mit der Lamina propria durch eine Basallamina (BL) verbunden. Die Basallamina setzt sich zusammen aus einer elektronendichten Schicht, der Lamina densa (LD), und einer elektronendurchlässigen Schicht, der Lamina lucida (LL). Die Lamina densa besteht aus einem afibrillären Kollagen, dem Kollagen Typ IV. Die Lamina lucida setzt sich aus Laminin und anderen Glykoproteinen zusammen. Ankerfibrillen (AF), die

aus Kollagen Typ VII bestehen, erstrecken sich von der Unterseite der Lamina

densa in die Lamina propria hinein.