Es ist das geschichtete, nichtkeratinisierende Epithel, das den Zahn wie ein Kragen ringförmig umgibt und im Querschnitt einem dünnen Keil ähnelt ( Abb. 1 und Abb. 9). Es ist auf der einen Seite großflächig mit dem Zahn und auf der anderen Seite großflächig mit dem gingivalen Bindegewebe verbunden. Das Saumepithel verfügt über zwei Basallaminae, wobei die eine Basallamina dem Zahn anliegt (interne Basallamina) und die andere ans Bindegewebe grenzt (externe Basallamina). Die proliferative Zellschicht, die für die meisten Zellteilungen verantwortlich ist, befindet sich in Kontakt mit dem Bindegewebe, d.h. neben der externen Basallamina. Die desquamative (abschilfernde) Schicht des Saumepithels befindet sich an seiner koronalen Begrenzung und bildet zugleich den Boden des gingivalen Sulkus.

Das Saumepithel ist permeabler als das orale Gingiva- und Sulkusepithel. Das Saumepithel dient als bevorzugter Weg für die Passage von bakteriellen Produkten aus dem Sulkus ins Bindegewebe und für die Durchtritt von Flüssigkeiten und Zellen aus dem Bindegewebe in den Sulkus.

Der Begriff epitheliales Attachment bezieht sich auf den Befestigungsapparat, d.h. die interne Basallamina und Hemidesmosomen, die das Saumepithel mit der Zahnoberfläche verbinden. Dieser Begriff ist kein Synonym für den Begriff Saumepithel, der sich auf das gesamte Epithel bezieht.

Abb. 20: Teil des Saumepithels (JE) in einem Bereich

direkt apikal des gingivalen Sulkus. Die Breite des Saumepithels kann von 30

Zellen in der Sulkusregion bis zu einer Zelle im am weitesten apikal gelegenen

Anteil reichen. Die Interzellularspalten zwischen den Saumepithelzellen sind

weiter als jene im oralen Gingiva- und Sulkusepithel. Das liegt teilweise an

der geringeren Dichte der Interzellularbrücken zwischen den

Saumepithelzellen. Verglichen mit dem oralen Gingiva- und Sulkusepithel,

beträgt die Dichte der Interzellularbrücken nur ungefähr ein Drittel.

Dieser Gewebeschnitt ist ungewöhnlich, da hier Entzündungszellen im subepithelialen Bindegewebe fehlen.

Abb. 21: Transmissionselektronenmikroskopische Abbildung

eines normalen, nichtentzündeten Saumepithels (JE). Die Zellen sind mit ihrer Längsachse parallel zur Zahnoberfläche

angeordnet. Die Interzellularspalten sind relativ schmal. Das Epithel ist mit dem Zahn

über die interne Basallamina (IBL) und mit

dem Bindegewebe (CT) über die externe

Basallamina (EBL) verankert. ES, Schmelzraum

Das Zytoplasma des Saumepithels enthält verstreut

Tonofilamente, aber keine Tonofibrillen. Unter normalen Umständen

keratinisieren diese Zellen nicht.

Abb. 22: Transmissionselektronenmikroskopische Abbildung des Saumepithels bei entzündeter Gingiva. Beachten Sie die deutliche Aufweitung der Interzellularspalten durch polymorphkernige Leukozyten (PMN), die vom Bindegewebe in Richtung Sulkus (in Richtung Bildoberrand) wandern. Aus dem Bindegewebe stammendes Serumexsudat fließt ebenfalls durch die vergrößerten Interzellularspalten in Richtung Sulkus. Die Interzellularspalten erweitern sich zum einen durch das Aufbrechen der desmosomalen Verbindungen und zum andern durch einwandernde Entzündungszellen und Flüssigkeit.

Abb. 23: Die in beide

Richtungen zeigenden Pfeile verdeutlichen, dass das Saumepithel (JE) der

durchlässigste Anteil des gingivalen Epithels ist. Lösliche Substanzen können

von der Mundhöhle in das darunterliegende gingivale Bindegewebe (CT)

diffundieren, wohingegen Flüssigkeiten und Zellen aus dem Bindegewebe das Saumepithel

in Richtung gingivaler Sulkus (S) auf ihrem Weg in die Mundhöhle

passieren können. Aufgrund der Durchlässigkeit für bakterielle Produkte und

verschiedene Antigene aus der Mundhöhle weist das dem Saumepithel benachbarte

Bindegewebe häufig eine Infiltration mit chronischen Entzündungszellen, vorrangig

Lymphozyten und Plasmazellen, auf. OE, orales Gingivaepithel; SE, orales

Sulkusepithel

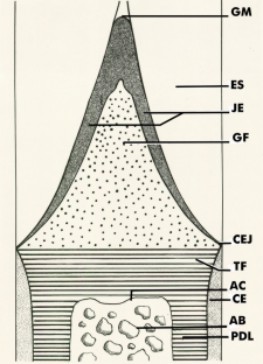

Abb. 24: Schematische Abbildung eines mesiodistalen Schnitts

durch die interdentale Gingiva. Diese

Zeichnung korrespondiert mit einem in Abb. 8 B gezeigten

Querschnitt der interdentalen Gingiva. Das Saumepithel (JE) bildet einen Kragen um jeden der

beiden benachbarten Zähne. Die Saumepithelien der benachbarten Zähne vereinigen

sich im am weitesten koronal gelegenen Anteil des Interdentalraums, nahe dem

interdentalen Zahnfleischrand (GM) oder „Col". Der aufgrund der histologischen

Bearbeitung verloren gegangene Zahnschmelz hinterlässt einen Schmelzraum (ES). AB,

Knochen des Alveolarfortsatzes; AC, Alveolarknochenkamm; CE, Zement; CEJ,

Schmelzzementgrenze; GF, Gingivafasern im Querschnitt; PDL, Desmodont; TF, transseptale Fasergruppe