Nach Abschluss der Sekretionsphase und mit Beginn der Reifungsphase der Amelogenese verändern sich die Ameloblasten funktionell und strukturell. Während der Reifungsphase entfernen die Ameloblasten Proteine und Wasser vom reifenden Schmelz und ermöglichen dadurch seine komplette Mineralisation. Sobald der Schmelz vollständig mineralisiert ist, schrumpfen die Ameloblasten von säulenförmigen zu kubischen oder abgeflachten Zellen, bleiben aber ein Teil des reduzierten Schmelzepithels, das einen mehr oder weniger kontinuierlichen Saum über dem fertigen Schmelz bildet.

Das reduzierte Schmelzepithel besteht aus zwei bedeutenden Zellschichten: (1) den in der Höhe reduzierten Ameloblasten, die Kontakt mit dem Schmelz haben, aber nicht länger zur Zellteilung befähigt sind, und (2) den externen Zellen des reduzierten Schmelzepithels, bei denen es sich größtenteils um Zellen des Stratum intermedium handelt, möglicherweise aber auch um verbliebene Zellen des Stratum reticulare und des äußeren Schmelzepithels. Bei den externen Zellen des reduzierten Schmelzepithels handelt es sich um undifferenzierte Epithelzellen, die zur Teilung und Vervielfältigung fähig sind. Es sind die externen Zellen des reduzierten Schmelzepithels, die schließlich das Saumepithel bilden.

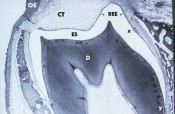

Abb. 39 (Schroeder,

H.E. und Listgarten, M.A., 1977): Noch nicht durchgebrochener Zahn nach Abschluss

der Amelogenese. Die Krone befindet sich innerhalb einer knöchernen Behausung

(B). Der Schmelz ist durch ein dünnes reduziertes Schmelzepithel (REE)

bedeckt. CT, Bindegewebe; D, Dentin; ES, Schmelzraum; OE, orales

Gingivaepithel. Die mit "x" und "y" gekennzeichneten Areale sind in stärkerer

Vergrößerung in den folgendenen Abbildungen dargestellt.

Abb. 40 (Schroeder,

H.E. und Listgarten, M.A., 1977): Vergrößerte Ansicht des mit "x" gekennzeichneten Schnittareals aus Abb. 39. Die Schmelzoberfläche ist bedeckt vom reduzierten Schmelzepithel (REE), das aus

kubischen reduzierten Ameloblasten (RA) und externen Zellen des reduzierten Schmelzepithels (EC/REE) besteht. Das follikuläre Bindegewebe (CT) neben dem

Epithel ist stark vaskularisiert und weist viele erweiterte Blutgefäße auf (BV). ES, Schmelzraum

Abb. 41 (Schroeder, H.E. und Listgarten, M.A., 1977): Vergrößerte Ansicht des mit "y" gekennzeichneten Schnittareals in Abb. 39. Das reduzierte Schmelzepithel (REE) neben dem Schmelzraum (ES) endet an der Schmelzzementgrenze, in der Nähe des unteren Bildrandes. CT, follikuläres Bindegewebe; D, Dentin

Abb. 42: Schnitt durch das neben dem Schmelzraum (ES) liegende reduzierte Schmelzepithel.

In diesem Schnitt sind die reduzierten Ameloblasten (RA) noch elongiert.

Beachten Sie: Nach ihrer Differenzierung

zu Ameloblasten sind diese Zellen nicht länger zum Eintritt in die Mitose und zur Teilung fähig. Anders

verhält es sich jedoch mit den externen Zellen des reduzierten Schmelzepithels

(EC/REE), die größtenteils undifferenziert sind und wesentlich zur Bildung des

Saumepithels beitragen. BV, Blutgefäße; CT/DF, Bindegewebe des

Zahnfollikels

Abb.

43: (Schroeder,

H.E. und Listgarten, M.A., 1977): Transmissionselektronenmikroskopische Abbildung der

Verbindung zwischen Schmelz und Ameloblasten (AB) in unterschiedlichen Stadien

der Amelogenese. A: Sekretorisches Stadium. Pfeilköpfe zeigen auf

sekretorische Vesikel, die ihren Inhalt (Schmelzmatrixproteine) auf der

Oberfläche des teilweise mineralisierten Schmelzes (EM) entleeren. B: Spätes Reifungsstadium.

Der reduzierte Ameloblast (RA) hat eine Verbindung (primäres epitheliales

Attachment) mit

dem Schmelz hergestellt, die über Hemidesmosomen (HD) und eine interne Basallamina (IBL/REE)

vermittelt wird. Der Pfeilkopf zeigt auf eine Membraneinstülpung, die

typischerweise bei resorbierenden Zellen beobachtet wird. C: Postamelogenese. Die reduzierten Ameloblasten (RA)

bleiben mit dem Schmelz über eine Basallamina (BL/REE) und Hemidesmosomen (HD) verbunden. ES, Schmelzraum