Zement ist ein mineralisiertes Bindegewebe, das

dem Knochen ähnelt, die Zahnwurzeln bedeckt und der Verankerung der gingivalen und

desmodontalen Fasern dient. Einige Zementtypen können auch dem Schmelz der Zahnkrone aufliegen. Im Unterschied zu

Knochen ist das Zement nicht vaskularisiert und zeigt nur einen geringen Turnover (ständige Erneuerung). Zeitlebens

nimmt

die Zementdicke durch Ablagerung auf der Oberfläche langsam zu.

Die Hauptaufgabe des Zements besteht in der desmodontalen Verankerung der Zähne am benachbarten

Alveolarknochen. Das Zement besitzt aber auch andere Funktionen. Zement

ist gegenüber einer Resorption weniger anfällig als Dentin. Obwohl auch Zement resorbiert werden kann,

dient es als Schutzschicht auf dem Dentin. Durch fortlaufende Zementapposition in

der apikalen Region wird ein rascher Substanzabtrag auf

der Okklusalfläche kompensiert.

Zum besseren Verständnis der Zementstruktur seien Ursprung und Entwicklung des Zements kurz wiederholt. Die Zementbildung beginnt nach dem Einsetzen der Wurzelbildung und -verlängerung. Die Wurzelbildung wird geleitet von der Hertwigschen Epithelscheide (HERS) - einem ringförmigen Band aus Epithelzellen, die von der apikalen Verlängerung des Schmelzorgans abstammen. Apikal geht die HERS fließend in das epitheliale Diaphragma, das zweischichtige Epithel, das die Zahnpapille von dem umgebenden Zahnsäckchen trennt, über.

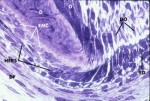

Abb. 77: Histologischer Schnitt durch ein sich entwickelndes Wurzelende. Zellen der Zahnpapille (DP) in Kontakt mit dem epithelialen Diaphragma (ED) differenzieren sich (DO)

zu Odontoblasten (O), die für die Bildung der Dentin(D)-Schicht verantwortlich sind. Die äußere Wurzelform wird

durch die Position der Hertwigschen Epithelscheide (RS) bestimmt. Koronal des sich bildenden

Wurzelendes verdrängen ektomesenchymale Zellen aus dem Zahnsäckchen (DF) schrittweise die Wurzelscheide

von der Dentinoberfläche. Außerdem bewirken diese Zellen den Zerfall der Wurzelscheide

in die Malassezschen Epithelreste (CR).