Neue Form der erfahrungsabhängigen Plastizität des adulten Gehirns entdeckt

Neue Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern aus Köln, München und Mainz zeigen ein bisher unbekanntes Ausmaß der erfahrungsabhängigen Reorganisation der Konnektivität neuentstandener Neurone des Hippokampus. Diese Reorganisation könnte einen wichtigen Einfluss auf die Informationsverarbeitung im adulten Gehirn ausüben.

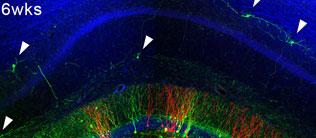

Der Hippokampus ist ein anatomisches Hirnareal, das zentral an der Gedächtnisbildung und der Regulation des emotionalen Verhaltens beteiligt ist. Darüber hinaus ist es eine der wenigen Regionen des erwachsenen Gehirns, in der neurale Stammzellen lebenslang neue Nervenzellen generieren. Diese bieten dem hippokampalen Schaltkreis eine fast einzigartige Möglichkeit der Plastizität, die eine wichtige Bedeutung für die Informationsverarbeitung und Regulierung des Gemütszustandes hat. Die Anzahl der neugebildeten Neurone des Hippokampus wird abhängig von neuen Erfahrungen und physischen Aktivitäten wie beispielsweise Sport gesteigert. Wissenschaftler vom Exzellenzcluster CECAD, der LMU München und Univ.-Prof. Benedikt Berninger von der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz haben gemeinsam erforscht, ob neben der Neurogenese auch die Konnektivität der Neuronen durch Erfahrungen beeinflusst wird.

Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass die Konnektivität der neuen Nervenzellen, vor allem die Anzahl und die Art der Verbindungen, im adulten Gehirn nicht vorgegeben ist, sondern sich in Abhängigkeit zu Umweltfaktoren verändert. Durch die Exposition mit neuen Umgebungsfaktoren („Environmental Enrichment, EE”) wurde sowohl die lokale Innervierung durch hippocampale Interneurone als auch die Innervierung durch Projektionsneurone aus dem entorhinalen Kortex deutlich gesteigert. Während die inhibitorischen Verbindungen nur vorübergehend gesteigert wurden, blieb die kortikale Innervation auch nach Beendigung der EE-Exposition erhöht.

Die Ergebnisse der Forschungsgruppe belegen den großen Einfluss der Exposition und des Entzugs von komplexen Umweltfaktoren auf die Einbindung neuer Neurone in die bestehenden Schaltkreise und damit in Hippokampus-abhängige Gehirnprozesse.

Mit diesen Forschungsergebnissen konnten die Arbeitsgruppen einen entscheidenden Beitrag für ein tiefgehendes Verständnis der Reaktion des Gehirns auf Umwelteinflüsse leisten. Sie zeigen, wie externe Stimuli zu einer Veränderung der neuronalen Verbindungen führen. Ihre Ergebnisse werden nicht nur helfen, den Einfluss komplexer Lernprozesse auf die Plastizität des Gehirns zu entschlüsseln. Sie bilden auch eine neue Grundlage für die Erforschung von Fehlanpassungen der neuronalen Verbindungen, die mit neurologischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Epilepsien, Depressionen, Angstzuständen oder dem posttraumatischen Umgang mit Stresssituationen einhergehen.

Die Erkenntnisse der Veröffentlichung sind ein entscheidender Schritt um eine wichtige Vision der Universitätsmedizin Mainz und des neugegründeten Deutschen Resilienz-Zentrums zu verwirklichen: die Mechanismen der Resilienz (seelischer Widerstandskraft) neurowissenschaftlich zu verstehen, darauf aufbauend mit Präventionsstrategien vorzubeugen und darauf hinzuwirken, Lebensumfelder so zu verändern, dass Resilienz gestärkt wird.

Originalpublikation:

http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273%2815%2900002-1

Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Benedikt Berninger

Institut für Physiologische Chemie

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,

Telefon 06131 – 39-21334, Fax 06131 39-21386,

E-Mail: berningb@uni-mainz.de

Pressekontakt

Barbara Reinke,

Stabsstelle Kommunikation und Presse, Universitätsmedizin Mainz,

Telefon 06131 17-7428, Fax 06131 17-3496,

E-Mail: pr@unimedizin-mainz.de

Über die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist die einzige medizinische Einrichtung der Supramaximalversorgung in Rheinland-Pfalz und ein international anerkannter Wissenschaftsstandort. Sie umfasst mehr als 60 Kliniken, Institute und Abteilungen, die fächerübergreifend zusammenarbeiten. Hochspezialisierte Patientenversorgung, Forschung und Lehre bilden in der Universitätsmedizin Mainz eine untrennbare Einheit. Rund 3.300 Studierende der Medizin und Zahnmedizin werden in Mainz ausgebildet. Mit rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Universitätsmedizin zudem einer der größten Arbeitgeber der Region und ein wichtiger Wachstums- und Innovationsmotor. Weitere Informationen im Internet unter www.unimedizin-mainz.de