6. Thema: Von schlafenden und wachsamen Zellen:

Was haben Darmbakterien mit unserer Gesundheit zu tun?

Betreuerinnen:

Mona Grans, Katharina Paßkowski

AG Probst, Institut für Immunologie, Universitätsmedizin Mainz

Vorstellung AG Probst:

Unsere Arbeitsgruppe untersucht die Funktion von bestimmten Immunzellen, den dendritischen Zellen (DCs). Im Fokus stehen dabei die Mechanismen, welche die Funktion der DCs im sogenannten 'immunologischen steady state' d.h. in der Abwesenheit von akuten Infektionen oder Entzündungsprozessen, kontrollieren und somit zur Aufrechterhaltung von Toleranz und der damit verbundenen Unterdrückung von Autoimmunität beitragen. Darüber hinaus untersuchen wir die funktionellen Eigenschaften der Subtypen von DCs in der Haut. Dazu nutzen wir in unserer Arbeitsgruppe verschiedene virale Infektionsmodelle. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Forschung ist die Untersuchung der Differenzierung und Funktion zytotoxischer T Zellen in akuten und chronischen Virusinfektionen.

Projektbeschreibung:

Das Immunsystem dient der Abwehr gegen verschiedene Pathogene, wie Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Darüber hinaus ist es in der Lage, mutierte körpereigene Zellen zu eliminieren. Das menschliche Immunsystem wird dabei in das angeborene und das adaptive (erworbene) Immunsystem unterteilt und ist ein komplexes Netzwerk, bestehend aus vielen verschiedenen Organen, Molekülen und Zelltypen.

Dendritische Zellen (DCs) sind die Schnittstelle zwischen der erworbenen und der angeborenen Immunität. Sie patrouillieren durch den Körper und sind auf der Suche nach Krankheitserregern oder beschädigten Zellen. Diese nehmen sie auf und zeigen Fragmente daraus den sogenannten T Zellen, einer weiteren Zellart des Immunsystems. Diesen Vorgang nennt man Antigenpräsentation. Daraus folgt die Einleitung einer Immunantwort und der Erreger oder die kranken Zellen werden beseitigt. DCs tragen darüber hinaus zur Vermittlung peripherer Toleranz bei, d.h. sie präsentieren auch Fragmente aus körpereigenen gesunden Zellen oder harmlosen Stoffen (wie z.B. aus der Nahrung) und sorgen somit dafür, dass diese nicht zu Autoimmunreaktionen oder Allergien führen.

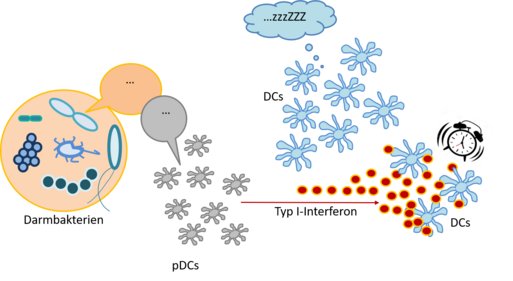

Unsere Forschung hat gezeigt, dass DCs zunächst „aufgeweckt“ werden müssen, um überhaupt auf Angriffe auf den Körper aufmerksam gemacht werden zu können. Dies geschieht über kontinuierliche Signale an Typ-I Interferon, einem Protein, das von einer bestimmten Untergruppe der DCs, den plasmazytoiden DCs (pDCs) produziert wird. PDCs sind hauptsächlich Wächter für Virusinfektionen und besitzen bestimmte Antennen (Rezeptoren), mit denen sie virale Bestandteile aufspüren können. PDCs produzieren Typ I-Interferone aber auch dann, wenn sie mit unseren Darmbakterien interagieren. Wie genau diese Kommunikation aussieht, ist noch unklar. Aber ohne die Typ-I-Interferon-Signale der pDCs können DCs auch in Anwesenheit von Krankheitserregern nicht aktiviert werden und demnach keine Immunantwort einleiten. Auf der anderen Seite bergen aufgeweckte DCs im `steady state´, also in Abwesenheit von Krankheitserregern, das Risiko, ungewollte Immunreaktionen auszulösen.

Im Praktikum schauen wir uns unter anderem die pDCs genauer an. Über bestimmte Reporter-Mauslinien können wir das Typ I-Interferon-Signal der pDCs beobachten und vergleichen, wie dies bei Mäusen aussieht, denen bestimmte Pathogenrezeptoren also die Antennen, um virale Bestandteile zu erkennen, fehlen.

Insgesamt lernt ihr spannende Methoden, wie z.B. die Durchflusszytometrie, den Luciferase Assay oder die PCR kennen, um mit deren Hilfe die komplexe Vielfalt des Säuger Immunsystems zu durchleuchten.