Neuer Ansatz für die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung der Hauterkrankung Psoriasis

Wissenschaftler:innen der Universitätsmedizin Mainz entdecken bisher unbekannten Stoffwechselmechanismus von Immunzellen

Ein Forschungsteam der Universitätsmedizin Mainz hat neue, wegweisende Erkenntnisse über die Entstehung der Autoimmunerkrankung Psoriasis gewonnen. Die Wissenschaftler:innen fanden heraus, dass die Fettsäureproduktion ein zentraler Stoffwechselprozess ist, der die Entzündungsreaktion bei der Hauterkrankung vorantreibt. Diese Reaktion wird bei Psoriasis durch bestimmte Immunzellen – sogenannte Gamma-Delta-T17-Zellen – ausgelöst. Der gezielte Eingriff in die Fettsäureproduktion reduzierte die durch diese Immunzellen vermittelte Entzündung deutlich. Damit haben die Forschenden einen potenziellen Ansatz für die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung der Psoriasis und anderer entzündlicher Erkrankungen entdeckt. Die Studie wurde jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Nature Metabolism veröffentlicht.

Die Psoriasis, auch Schuppenflechte genannt, ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung. Die schubweise verlaufende Autoimmunerkrankung zählt weltweit zu den häufigsten Hautkrankheiten. In Deutschland sind etwa zwei Prozent der Bevölkerung betroffen. Die Psoriasis kann in jedem Lebensalter auftreten. Typische Symptome sind rote, schuppige Hautstellen, die sich häufig an Ellbogen, Knien, an der Kopfhaut oder im unteren Rückenbereich bilden und Juckreiz und Brennen verursachen können. Die Erkrankung kann die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen.

Eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen wie Psoriasis spielen die sogenannten T-Zellen. Diese Immunzellen erkennen normalerweise fremde Antigene und lösen eine gezielte Abwehrreaktion aus. Bei Autoimmunerkrankungen ist das Abwehrsystem jedoch gestört: Die T-Zellen greifen fälschlicherweise körpereigene Zellen an, indem sie Entzündungsprozesse auslösen. Die Psoriasis wird in erster Linie durch eine überaktive Immunreaktion von speziellen Untergruppen von T-Zellen, T-Helfer-17- und Gamma-Delta (γδ)-T17-Zellen, verursacht. Diese produzieren den entzündungsfördernden Botenstoff (Zytokin) Interleukin-17A (IL-17A).

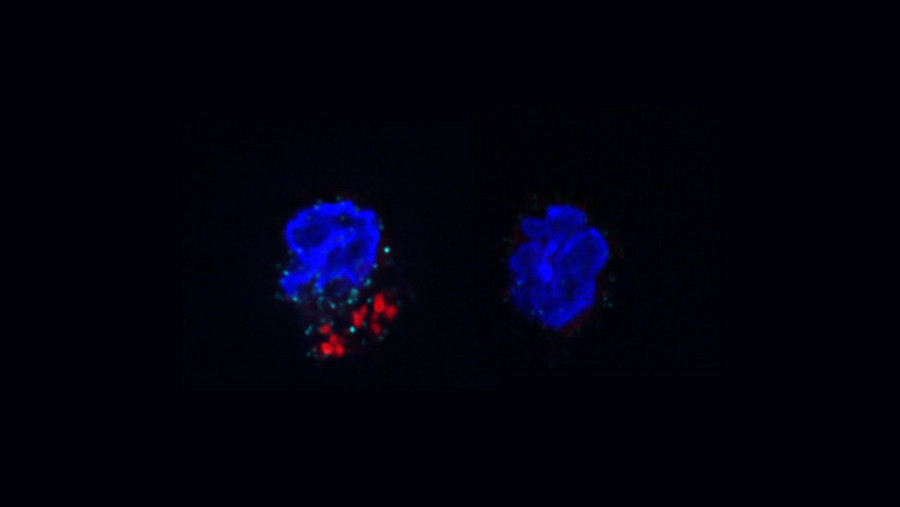

Um die molekularen Mechanismen, die die entzündlichen Prozesse bei Psoriasis auslösen und vorantreiben, noch besser zu verstehen, hat das Forschungsteam unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Tim Sparwasser, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universitätsmedizin Mainz, den Stoffwechsel der Gamma-Delta-T17-Zellen analysiert. Bei ihren Untersuchungen gelang es den Wissenschaftler:innen, einen bisher unerkannten Stoffwechselmechanismus der Immunzellen zu identifizieren. Sie fanden heraus, dass Gamma-Delta-T17-Zellen während der psoriatischen Entzündung eine metabolische Umprogrammierung durchlaufen und dass die entzündungsfördernde Aktivität der Zellen dabei durch einen spezifischen Stoffwechselprozess, die Fettsäureproduktion (Fatty Acid Synthesis, FAS), reguliert wurde. Die Mainzer Forschenden konnten im Rahmen ihrer Untersuchungen zeigen, dass die Blockade von ACC1 (Acetyl-CoA-Carboxylase 1), eines Schlüsselenzyms der FAS, in den Gamma-Delta-T17-Zellen die IL-17A-Produktion und die durch die Immunzellen vermittelte Entzündung deutlich reduzierte. Die Studienergebnisse deuten nach Ansicht der Wissenschaftler:innen darauf hin, dass die pharmakologische Hemmung von ACC1 ein vielversprechender neuer Ansatz zur Behandlung von Psoriasis ist.

Professor Sparwasser erläutert: „Aktuelle Psoriasis-Behandlungen zielen auf Interleukin-17A oder das Immunsystem direkt ab. Im Gegensatz dazu identifiziert unsere Studie den Stoffwechsel als zentralen Treiber der IL-17A-Produktion in Gamma-Delta-T17-Zellen und der durch die Immunzellen ausgelösten Entzündungsreaktion. Unsere Erkenntnisse belegen, dass ein gezielter Eingriff in die Fettsäureproduktion einen neuen Weg zur Behandlung von Psoriasis mit weniger Nebenwirkungen bieten könnte. Darüber hinaus könnte dieser Ansatz auch eine neue therapeutische Strategie für andere Autoimmunerkrankungen, wie die rheumatoide Arthritis oder entzündliche Darmerkrankungen, darstellen. Eine wichtige Herausforderung für die Zukunft wird es sein, Strategien zu entwickeln, um die Blockade der Fettsäuresynthese spezifisch in T-Zellen zu erreichen.“

Die Forschenden des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universitätsmedizin Mainz führten die Studie in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen anderer Einrichtungen, insbesondere des Forschungszentrums für Immuntherapie (FZI), des Instituts für Immunologie und des Instituts für Molekulare Medizin der Universitätsmedizin Mainz durch. Die Studie wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen verschiedener Projekte und Sonderforschungsbereiche (SFBs), darunter SFB/TR 156, SFB/TR 355 und SFB 1292, gefördert.

Originalpublikation:

Yu-San Kao, Mario Lauterbach, Aleksandra Lopez Krol, Ute Distler, Gloria Janet Godoy, Matthias Klein, Rafael Jose Argüello, Fatima Boukhallouk, Sara Vallejo Fuente, Kathrin Luise Braband, Assel Nurbekova, Monica Romero, Panagiota Mamareli, Luana Silva, Luis Eduardo Alves Damasceno, Francesca Rampoldi, Luciana Berod, Lydia Lynch, Karsten Hiller, Tim Sparwasser; Metabolic reprogramming of interleukin-17-producing γδ T cells promotes ACC1-mediated de novo lipogenesis under psoriatic conditions; Nature Metabolism (2025).

DOI: 10.1038/s42255-025-01276-z

Kontakt:

Univ.-Prof. Dr. Tim Sparwasser

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene

Universitätsmedizin Mainz

Telefon 06131 17-9363

E-Mail

Pressekontakt:

Veronika Wagner M. A.

Stabsstelle Unternehmenskommunikation

Universitätsmedizin Mainz

Telefon 06131 17-8391

E-Mail

Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist die einzige medizinische Einrichtung der Supramaximalversorgung in Rheinland-Pfalz und ein international anerkannter Wissenschaftsstandort. Sie umfasst mehr als 60 Kliniken, Institute und Abteilungen, die fächerübergreifend zusammenarbeiten und jährlich rund 403.000 Menschen stationär und ambulant versorgen. Hochspezialisierte Patientenversorgung, Forschung und Lehre bilden in der Universitätsmedizin Mainz eine untrennbare Einheit. Rund 3.700 Studierende der Medizin und Zahnmedizin sowie rund 590 Fachkräfte in den verschiedensten Gesundheitsfachberufen, kaufmännischen und technischen Berufen werden hier ausgebildet. Mit rund 9.000 Mitarbeitenden ist die Universitätsmedizin Mainz zudem einer der größten Arbeitgeber der Region und ein wichtiger Wachstums- und Innovationsmotor. Weitere Informationen im Internet unter www.unimedizin-mainz.de

[Stand: 2024]

Abonnieren Sie unsere RSS-Feeds

Aktuelle Meldungen:

www.unimedizin-mainz.de/rss

Aktuelle Stellenanangebote:

www.unimedizin-mainz.de/rss_jobs/rss.xml